Sucesiones,

herencias y perspectivas sobre el

territorio en el ámbito rural de Urdaibai

Inheritance, legacy and perspectives on territory in the rural field of Urdaibai

Daniel Rementeria Arruza

Antropólogo social y cultural. Guernica, Vizcaya.

daniremen@hotmail.com

Gazeta de Antropología, 2010, 26 (1), artículo 15 · http://hdl.handle.net/10481/6795

Inheritance, legacy and perspectives on territory in the rural field of Urdaibai

Daniel Rementeria Arruza

Antropólogo social y cultural. Guernica, Vizcaya.

daniremen@hotmail.com

Gazeta de Antropología, 2010, 26 (1), artículo 15 · http://hdl.handle.net/10481/6795

| RESUMEN

Los

territorios en

tránsito hacia la sostenibilidad,

sometidos a revisión, enfrentan entre si a

lógicas diversas que se manifiestan en las diferentes formas de

re-apropiación del espacio.

Así ocurre también en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya),

espacio en el que se

confrontan nuevas lógicas de apropiación territorial con lógicas

tradicionales. En el análisis

a la luz de la antropología jurídica, de las alegaciones presentadas al

Plan Rector de Uso y

Gestión de la Reserva, destaca el conflicto planteado en torno a la

noción de troncalidad.

Lógica que ha tenido un papel determinante en la configuración

histórica del paisaje actual

de la reserva. La investigación gira en torno a las diferentes formulas

de herencias y

sucesiones que funcionan especialmente en el ámbito rural de la reserva

y su relación con

los distintos proyectos elaborados en torno al territorio.

ABSTRACT Territories moving towards sustainability, subjected to review, confront each other with diverse forms of logic that are expressed in different ways of re-appropriating space. This occurs in Urdaibai Biosphere Reserve of Vizcaya, also, where new and traditional forms of logic are confronted in view of the territorial appropriation. From the standpoint of judicial anthropology concerning the analysis of the allegations about the Use and Management Plan of the Reserve, the conflict that stands out is about the notion of the family system. This logic has played a decisive role in the historical configuration of the reserve’s current landscape. This research looks for the different ways to handle heritage and succession which will function on the rural area in the reserve and their relationship with the different projects around the territory. |

Introducción

La Reserva

de la Biosfera de Urdaibai (Vizcaya) es un

territorio básicamente rural,

centrado en el tránsito hacia la sostenibilidad bajo el marco de un

proyecto administrativo

de uso y gestión del territorio. En este territorio el proyecto de

explotación agrícola resulta

cada vez más complicado e insostenible, y se encuentra en clara

recesión. Este no es un

fenómeno exclusivo de esta zona sino que tiene un carácter generalizado

(Alberdi 2001).

No obstante, se trata de una dinámica que se ve alimentada por la

progresiva instauración

en el ámbito rural de pautas urbanas, que enfrentan las lógicas

tradicionales de apropiación

del espacio con nuevas lógicas que responden a un proyecto de carácter

residencial.

En esta

investigación se rastreó la cartografía

sociocultural, el topograma social de los

imaginarios del territorio en Urdaibai, en busca de las distintas

formas de pensar y

representar el territorio que se manejan por parte de los distintos

agentes sociales e

iniciativas populares que interactúan en la zona. Así se identificaron

tres proyectos

diferentes sobre el territorio: 1) el administrativo, 2) el

residencial, y 3) el agrícola, cada

uno de ellos impulsado por una lógica propia y distinta.

Uno de los

ámbitos en los que se manifiestan cada uno de

estos proyectos en torno al

territorio y sus respectivas lógicas, son los sistemas de herencias y

sucesiones.

1. Por un

lado el agrícola vinculado al sistema

consuetudinario de troncalidad y al derecho

foral, con sus desigualdades patentes respecto a los demás herederos,

pues incluye fórmulas

de apartamiento en favor de un único familiar. Es un sistema de un

marcado determinismo

ecológico y que ha configurado durante siglos el paisaje rural.

2. Por otro

el administrativo que entronca con lógicas

que giran en torno al fomento y

mantenimiento de la igualdad entre los individuos y al respeto de los

derechos humanos

fundamentales. Desde esta lógica, se rechaza el sistema troncal por

suponer una merma del

principio de igualdad y en éste sentido se asumen las pautas del código

civil (español de

1889) que rige únicamente para las villas del territorio más vinculadas

al comercio, a

diferencia de las anteiglesias de la llamada tierra llana que comprende

básicamente los

núcleos rurales.

3. Por

ultimo el residencial o neo-rural, vinculado a

lógicas de carácter urbano de los

nuevos residentes en la zona y de los propios agricultores (baserritarras)

que abandonan el

proyecto agrícola y por ende el sistema troncal, y que reclaman desde

la lógica de la

igualdad y los derechos individuales, la repartición igualitaria de la

herencia entre todos los

hijos, teniendo como referente el código civil antes citado.

En este

contexto etnográfico, desde el proyecto agrícola

e impulsado por la crisis del

sector, la falta de sucesión en las explotaciones, y las necesidades

que se plantean en las

nuevas formas familiares que conforman el grupo doméstico del caserío o

baserri, tiene

lugar la iniciativa de Babestu Bizitza [Protege la vida], para la

supresión de las herencias

forzosas a familiares directos recuperando la posibilidad de

apartamiento contemplada en el

Fuero Vizcaíno y el tradicional sistema de troncalidad, pero

reformulándola tal y como se

recoge en el Fuero del Valle de Ayala y extendiendo el apartamiento a

todo familiar

directo, dejando así libre disposición total al testador. Curiosamente,

y diría que

paradójicamente, la propuesta se formula también apelando a los

derechos fundamentales y

a la igualdad ante la ley.

Las

preguntas que han guiado esta investigación se

podrían plantear en los siguientes

términos: Teniendo en cuenta que más del 95% de las explotaciones

agrícolas de este

territorio son de carácter familiar (Ramos 2004: 4), esta iniciativa

para la supresión de las

herencias forzosas a familiares directos en este ámbito rural

¿posibilitaría el sostenimiento

y el fomento del proyecto agrícola? ¿Que cambios supondría respecto de

la lógica agrícola

tradicional, e incluso respecto del paisaje?

Siendo

también evidente en esta zona la existencia de un

marcado cronotropo de

fragmentación entre ambos ámbitos, rural y urbano, se me plantea una

segunda cuestión

que quizá requeriría de una investigación más ambiciosa que la

presente: ¿esta iniciativa

posibilitaría trascender el cronotropo de la fragmentación de ambos

ámbitos, rural y

urbano? O por el contrario, supondría una legitimación más de la fisura

entre ambos.

En

definitiva, en este artículo se analiza desde un

punto de vista cercano al corpus teórico

de la antropología jurídica una de las cuestiones en torno a las que se

manifiestan esas

lógicas, los sistemas de herencias y sucesiones, y su relación con los

distintos proyectos

elaborados en torno al territorio.

Antropología

jurídica, la convivencia

entre jus y lex

La presente

investigación se planteó en torno a

cuestiones como, las problemáticas en base

a las que se originan las dinámicas de re-territorialización y como

interactúan con las

políticas de las administraciones y grupos sociales interesados en

intervenir en el territorio,

las identidades que se afirman en él, los espacios que se delimitan y

las prácticas que

conforman la esfera de lo público a través de cuestiones como

racionalidad y formas de

concebir el territorio, las consecuencias del avance de la

globalización y la tecnología;

devenir y sostenibilidad, soberanía, patrimonio, identidades

territoriales, percepciones

locales y desarrollo local.

Este

enfoque se podría enmarcar en toda una tradición de

investigación jurídica, que se

reconoce bajo el nombre de antropología jurídica (Anthropology

and Law), y que se

concentra en situaciones en las cuales varios sistemas legales que

parten de distintos fondos

culturales, están en vigor en el mismo espacio político. Existe en la

antropología todo un

corpus de estudios alrededor de la ley y el derecho basados en la

costumbre y los aspectos

culturales de los sistemas legales de las diferentes culturas del

mundo, que podríamos

retrotraer hasta Malinowski y la publicación en 1926 de su obra Crimen

y costumbre en la

sociedad salvaje.

No

obstante, desde el año 1945, se ha desarrollado un

cuerpo normativo de derechos

humanos dentro de las organizaciones internacionales, que reclama su

validez frente a

todas las tradiciones culturales de la humanidad, lo que provoca

tensiones y conflictos

generalmente entre la costumbre, jus

(1),

que se refiere a los derechos originados en la

costumbre; y la ley, lex, que necesita de la

compulsión o coacción de una sociedad

políticamente organizada capaz de sostener códigos legales, ya sea

tradicionales o escritos

(Lloyd 1971).

En este

sentido, en la actual corriente basada en los

conceptos de democracia, participación

ciudadana y good governance, todos los aspectos

del derecho que tienen que ver con

pueblos indígenas son tomados en cuenta: derecho constitucional y de

organización del

estado, derecho ambiental, minero e hidrocarburero, el régimen del

acceso a los recursos

genéticos, derecho inmaterial y de protección de la herencia cultural,

protección de

minorías y regímenes de autonomía, libertad de culto y derecho de

familias y de herencia.

Un

breve apunte sobre las nociones de

territorio y paisaje

Por otro

lado, atendiendo a las dinámicas de

re-territorialización, la cultura entendida como

una trama de significados (Geertz 2003: 20) se constituye en una

dimensión básica para

entender el territorio, pues la apropiación del espacio no tiene sólo

un carácter instrumental

sino también simbólico, de forma que se convierte en nicho de fenómenos

sociales como el

arraigo, la permanencia, el sentimiento de pertenencia. Cuando el

territorio es considerado

lugar de memoria, de inscripción de una historia o tradición, reserva

ecológica, bien

ambiental, patrimonio valorizado, tierra de los antepasados, paisaje

natural, símbolo

metonímico de una comunidad o referente identitario de un grupo, se

está apelando al polo

simbólico cultural de esta apropiación (Giménez 2001).

Para la nuevas

geografías, también

llamadas geografía cultural y

geografía de la

percepción por su interés por la percepción vivencial del

territorio (Bonnemaison 1981;

Raffestin 1980; Bailly 1984; Di Meo 2000), la noción de territorio esta

ligada al concepto

de apropiación, de forma que el territorio

sería el espacio apropiado y valorizado por un

grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus

necesidades vitales,

tanto materiales como simbólicas.

En base a

esta idea de apropiación del espacio, se

distinguen en antropología cultural dos

niveles distintos en el análisis de la organización del territorio: por

un lado la acción de los

seres humanos sobre los soportes materiales de su existencia; por otro

el de los sistemas de

representación. El territorio está a la vez objetivamente

organizado y culturalmente

inventado (Bonte 1996). Cada sociedad constituye en

territorio el espacio que ocupa

actuando sobre los componentes naturales de su medio. Sobre estos

soportes materiales se

aplican a su vez conocimientos, ideas y valores que consagran el

proceso de

territorialización de una cultura y su anclaje en un terreno.

A su vez,

el concepto de paisaje

que maneja esta geografía cultural, se remite al mundo de

la representación y la vivencia, constituyéndose en una instancia

privilegiada de la

percepción territorial, una especie de resumen o símbolo metonímico de

la totalidad no

visible del territorio. El aporte de la antropología a esta concepción

representacional del

paisaje o background potentiality, es el foreground

actuality o el paisaje como fruto

también de las prácticas menos reflexivas de la experiencia cotidiana

(Hirsch 1995). El

paisaje es concebido así como un proceso cultural dinámico oscilante

entre ambos polos,

uno ligado a lo representacional y el otro a la práctica común.

Contexto

etnográfico. El territorio en

tránsito hacia la sostenibilidad y su gestión

| "El valle y estuario de la ría de

Urdaibai constituye un espacio natural muy valioso por la

diversidad y originalidad de los recursos naturales que contiene." (Ley 5/1989 de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai). |

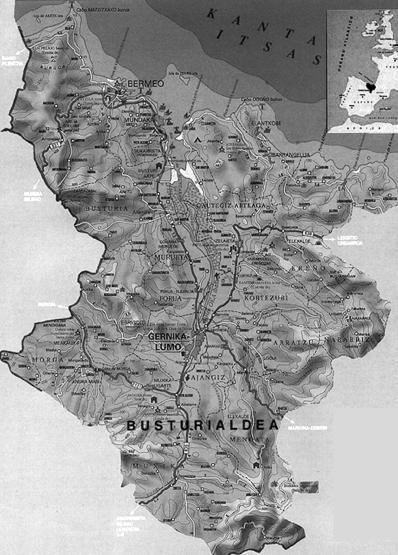

El 8 de

diciembre de 1984, y a iniciativa del Gobierno

vasco movido por la detección de un

deterioro medioambiental progresivo de la zona, el Consejo

Internacional de Coordinación

del Programa MAB (Man and Biosphere) de la Unesco

accedió a la inclusión de lo que

históricamente era la comarca de Busturialdea (Vizcaya) en la Red

Internacional de

Reservas de la Biosfera, bajo el nombre de Urdaibai. Situada en el sur

de Europa, a orillas

del mar cantábrico, en el norte de la península ibérica

(2),

abarca 220 km2 suponiendo

aproximadamente el 10% de la superficie del territorio histórico de

Vizcaya y el 3 % de la

Comunidad Autónoma Vasca a los que pertenece administrativamente.

Comprende 22

términos municipales, dentro de los cuáles los núcleos más relevantes

son Guernica-Luno

(15.500 habitantes) y Bermeo (17.000 habitantes). En total alberga a

una población estable

de aproximadamente 50.000 habitantes.

En 1989, el

Parlamento vasco aprobó la Ley de Protección

y Ordenación de Urdaibai

(3).

Posteriormente el año 1993 se aprueba el PRUG (Plan Rector de Uso y

Gestión) de la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai

(4),

y en 1998 el Programa de Armonización y Desarrollo

de las Actividades Socioeconómicas, Agenda Local 21 de la Reserva de la

Biosfera de

Urdaibai

(5).

Se trata por tanto de un Plan de ordenación exclusivo para la zona,

diferenciado

del Plan territorial sectorial agroforestal del Gobierno vasco

destinado a la gestión del resto

del territorio autonómico.

|

| Fuente: Web Urdabaiko

Galtzagorriak: http://www.urdaibai.org/es/kokapena.asp |

El objeto y

finalidad de la Reserva de la Biosfera es,

tal y como se recoge en la Ley de

Protección y Ordenación de Urdaibai de 1989 (art. 1, p. 2. Objeto y

finalidad), "el

establecimiento de un régimen jurídico especial para la Reserva de la

Biosfera de Urdaibai,

con el fin de proteger la integridad y potenciar la recuperación de la

gea, flora, fauna,

paisaje, aguas y atmósfera y, en definitiva, del conjunto de sus

ecosistemas en razón de su

interés natural, científico, educativo, cultural, recreativo y

socioeconómico".

La comarca

pasa administrativamente de tener una gestión

de las infraestructuras y

equipamientos de carácter localista y puntual, sin una visión de

conjunto de la comarca, a

tener una regulación que propone una visión holística supralocal de la

gestión del territorio.

En definitiva, los conceptos sobre los que se orienta este plan de

gestión administrativa son:

desarrollo sostenible, políticas de conservación, recursos, naturaleza,

patrimonio cultural,

turismo, identidad. La sostenibilidad y las prácticas conservacionistas

se basan entre otras

cosas en la preservación y el enriquecimiento de las identidades

culturales y tratan de

mantener un equilibrio entre la necesidad de conservar la naturaleza,

el turismo y los

derechos de la población autóctona. En este contexto, el paisaje se

considera como factor

de desarrollo social, cultural y económico o como símbolo

representativo de la identidad

cultural local.

Los

conflictos que surgen en este marco reflejan

diferentes formas de entender el territorio,

diferentes intereses sobre el paisaje. En general, la mayoría de los

proyectos de desarrollo

que se llevan a cabo en todo el mundo son iniciativas administrativas,

es decir, no son

promovidas por los propios habitantes de cada zona y se justifican en

base al aumento del

bienestar social y la calidad de vida a través de alcanzar determinados

índices de

producción y consumo, dejando de lado las consecuencias culturales,

sociales y

comunitarias que conllevan los cambios económicos inducidos desde otros

ámbitos e

instancias externas a la propia comunidad (Fernández de Larrinoa 2000).

Algunas políticas

conservacionistas conciben las zonas protegidas como grandes museos

naturales. Y a sus

habitantes como parte de la biodiversidad a proteger. No es este

teóricamente el enfoque

con el que desde el órgano de gestión de la Reserva, el Patronato

(6),

se intenta llevar a cabo

esta tarea.

La

participación ciudadana se ve como el gran reto a

superar por parte de los gestores del

plan de desarrollo sostenible. Entre los objetivos del Plan Rector de

Uso y Gestión de la

Reserva de Urdaibai es "la coordinación de las acciones de las

distintas Administraciones y

de los distintos actores socioeconómicos implicados, territorial y

sectorialmente, para la

consecución de un desarrollo equilibrado compatible con la conservación

de los recursos

naturales y culturales". Para ello es indispensable la implicación y

participación de los

actores locales. A este efecto, en julio de 1997 se creó del Consejo de

Cooperación de

Urdaibai, que se plantea como un organismo colaborador en la gestión de

la Reserva de la

Biosfera, y pretende dar respuesta a los deseos de participación de las

diferentes

organizaciones socioeconómicas, culturales y ambientalistas de la zona

(actualmente acoge

a 16 entidades). Posteriormente, el año 2000 se constituyó la Comisión

de Seguimiento del

Programa de Armonización y Desarrollo de las Actividades

Socioeconómicas de Urdaibai,

como foro impulsor, coordinador y dinamizador del proceso de desarrollo

sostenible de

Urdaibai.

A pesar de

esto la población de la reserva, en general,

percibe al Patronato como un administrador inquisidor y

manifiesta cierto

distanciamiento y ciertas reservas sobre la

gestión de este órgano (Asunción 2005). Es patente el desinterés o el mal

cuerpo

(7)

que la

población de este entorno protegido tenía y tiene aún respecto del

Patronato, y la sensación

de que todo son prohibiciones y nada posibilidades.

La

población se moviliza en función de adscripciones

locales y problemáticas igualmente

localizadas, concretas y específicas aunque en algunos casos los

referentes contextuales

sean de carácter global. De forma que la sociedad civil se articula en

base a grupos más o

menos espontáneos creados en base a intereses concretos. Cada grupo o

agente social con

su concepción distinta del territorio, y manejando distintas formas de

reapropiación

simbólica: cazadores, agricultores, nuevos residentes rurales,

autóctonos, ecologistas,

conservacionistas, surfers, constructores,

ayuntamientos o el propio Patronato. El análisis

en profundidad de las lógicas que funcionan detrás de esos diferentes

imaginarios nos

acerca a las causas de estos conflictos, de forma que dispongamos de

más elementos a la

hora de diseñar estrategias eficaces en la intervención.

Detrás de

algunas de estas iniciativas y conflictos, de

una manera u otra subyace en

ocasiones el sentimiento de disolución entre los flujos globales de

aquellos elementos que

alimentan la identidad local. Y por tanto estas iniciativas se

articulan en base a lógicas

alternativas a estos flujos homogeneizadores a nivel económico y

cultural. Otras, tratan de

congeniar los lastres culturales de la tradición con las nuevas formas

de vida que traen la

modernidad y esos mismos flujos globales.

En el

tránsito hacia lo sostenible

en muchas ocasiones se parte de la reflexividad y la

reactivación de la pertenencia y del saber local, de forma que este

proceso conlleva nuevos

procesos de re-apropiación práctica, simbólica y discursiva del espacio

por las

comunidades que lo habitan. En estos procesos de re-territorialización

los grupos asocian

su quehacer no sólo a un espacio geográfico y a una actividad

intelectual determinada, sino

además a prácticas de uso de lo ambiental intentando dirigirse hacia la

sostenibilidad y

consecuentemente al desarrollo de nuevas instituciones y formas de

gestión que aseguren la

viabilidad futura del territorio. El proceso de re-apropiación tanto

material como simbólica

del territorio implica necesariamente conflictos. Y una de las tareas

del antropólogo

sociocultural en este contexto es la de descubrir y describir dichos

imaginarios a través del

análisis de estos conflictos que surgen en torno a la gestión, uso y

sentido que se otorgan al territorio y al paisaje,

explorando la forma en que la idea de sostenibilidad ha modificado

las pautas a través de las cuales las personas y grupos se (re)apropian

de su espacio físico y

entablan sus relaciones sociales en este ámbito.

Cronotropo

de la fragmentación y nuevas

lógicas en lo rural

URBANITAS TAMBIÉN EN BUSTURIALDEA

Cada vez más gente elige los pueblos rurales para hacer realidad su sueño de vivir en plena naturaleza. Esto, que también pasa en los pueblos de Busturialdea encaja muy bien con la política que han tenido los ayuntamientos pequeños de consolidar la población. Pero habría que poner unas normas que obliguen a los nuevos vecinos a respetar las costumbres de los pueblos que les acoge. Porque, ¿Qué pasa cuando al lado del chalet o del adosado salen las vacas a pastar? ¿tenemos que darles desodorante para que no huelan mal y para que no se les acerquen las moscas?¿ Qué hace el baserritarra que vive de la venta de las verduras que cultiva en unos invernaderos, que construyó hace muchos años, pero que ahora estropean las vistas de los nuevos vecinos? O, ¿tenemos que cortar los pinos para que no den sombra a los terrenos del nuevo vecino, cuando los pinos ya estaban plantados mucho antes de que llegara o incluso de que a alguien se le ocurriera construir una casa en el terreno colindante?

Alguien se confunde. Un pueblo pequeño donde hay huertas cultivadas, vacas, ovejas, cerdos, gallinas y conejos no es un museo, es un pueblo vivo y con esperanza y quién se plantee vivir en el campo debe adaptarse a las costumbres del lugar y no imponer los hábitos urbanos a quienes vivimos en un pueblo pequeño de toda la vida. Pero, ¿Qué pasa cuando los nuevos vecinos suman más que los vecinos de siempre? K. G.

(Pil-pilean, Urremendi, Revista gratuita de Busturialdea, nº11, 5-2008-01)

El testimonio de la viñeta nos habla de un cronotropo que se manifiesta no solo a nivel discursivo sino en la práctica diaria, vivida, incorporada por los agricultores o baserritarras y demás residentes del espacio rural que en su cotidianidad se encuentran con lógicas que interfieren respectivamente en sus actividades.

Entiendo el

concepto de cronotropo como una categoría

compleja capaz de actuar dentro de

la estructura social como sintetizadora de realidades y significados

más amplios y cuyo

análisis nos permite acceder al proceso de jerarquización de imágenes y

discursos, y

observar el modo en el que elementos de la vida social convergen se

articulan y

materializan en categorías espacio temporales que actúan sobre la

realidad de las personas

y como referentes de sus conductas (Valle 2000).

En este

caso, el examen del cronotropo de la

fragmentación nos permite acceder al análisis

de los factores socioculturales que estarían incidiendo en la

producción y reproducción de

referentes, modelos, estrategias y dinámicas que actúan en los procesos

de fragmentación

de espacios y tiempos, generando categorías excluyentes, rupturas,

fisuras, respecto del

espacio rural y el espacio urbano. Entornos que tienden a presentarse

como espacios

temporales opuestos, espacios imaginados y representados cultural y

socialmente estancos.

Partiendo

de estas dos esferas excluyentes se generan

toda una serie de imágenes

estereotipadas de lo que los habitantes de cada entorno representan, y

que se manifiestan en

la delimitación de espacios y tiempos fragmentados y opuestos: espacios

(rural-urbano;

caserío-calle o baserri-kale; local-global,

inculto-culto; dentro-fuera, puro-impuro); y

tiempos (verano-invierno; modernidad-tradición; días de labor-fin de

semana; tiempo

castellano o erdaldun - tiempo vasco o euskaldun).

Urdaibai es

un territorio eminentemente rural en el que

se diseminan aquí y allá pequeños

cascos urbanos (Guernica y Bermeo como decía son los más destacados),

pequeños grupos

vecinales de caseríos y el resto responde al típico paisaje de caseríos

dispersos propio de la

vertiente atlántica del País Vasco. Es un territorio que en definitiva

responde a una

estructuración y una lógica rural. Sin embargo, como en otros tantos

lugares las narrativas e

imaginarios urbanos penetran en lo rural poco a poco desdibujando los

supuestos límites

simbólicos entre ambos ámbitos.

Cada vez

con más claridad, nos encontramos en el mundo

rural con realidades emergentes

(Martínez Montoya 2002; Fernández de Larrinoa 2000, 2003; Jollivet y

Mendras 1971),

con nuevas lógicas de lo rural que lo despojan de las estructuras

consuetudinarias que se

quedan obsoletas, porque las nuevas prácticas rurales en su mayoría, no

se basan en la

productividad. Como plantea M. Jollivet:

"El

espacio rural no

es ya un espacio de producción sino

un medio de acceder a una

micropropiedad de tierra, a la propiedad de una casa o a un cuadro de

vida temporal o

permanente, a un paisaje natural o reconstruido, apreciado por su

estética o por sus

cualidades medio ambientales (la pureza del aire, el silencio, la

flora, la fauna, etc.) a un

medio de satisfacer los placeres naturalistas con objetivo doméstico

secundario (recogida

de frutos del campo, caza, pesca) o incluso el conservatorio de un

patrimonio natural y

etnológico que se esfuerza en salvaguardar" (Jollivet 1989: 95).

De tal

forma que en la realidad sociológica del presente

rural se distinguen tres proyectos

socio-económicos bien diferenciados: 1) el agrícola en lucha por

subsistir y adaptarse a las

nuevas formas de producción y mercado; 2) el residencial, estacional o

permanente, cuya

actividad no es prioritariamente agrícola o ganadera y que trae consigo

la implantación de

dinámicas urbanas caracterizadas básicamente por la idea de consumo y

vinculadas al ocio,

la sociabilidad y la ecología, en detrimento de las productivas

agrícolas; 3) y el

institucional, enfocado hacia la construcción de una identidad rural

comarcal, de zona, que

haga aparecer planteamientos y soluciones económicas y sociales

orientados hacia la

sostenibilidad.

Desde esa

ocupación residencial se esta produciendo una

redefinición urbana de la vida

rural como sinónimo de calidad de vida, basada en valores

medioambientales, dinámica

que por un lado es resultado de un proceso de idealización de lo rural

como nicho de lo

social comunitario, de lugar de arraigos, dador de identidad. Por otro

lado, esta dinámica

trae consigo la proliferación de construcciones, la reorganización de

los espacios y el

rediseño de los paisajes, ligados a su vez a nuevas formas de

estructuración familiar.

Aparecen

así dos formas diferenciadas de pensar el

territorio

(8):

1) una, la agraria

caracterizada por la utilización de vallados bajos que permiten acceder

con la mirada a su

interior y abierta a su vez al exterior. 2) otra, la ruralidad

vinculada a las demandas de

reproducción individualizada de las clases urbanas, donde el recinto

aparece cercado por el

seto, protegido de la mirada externa y alejado de la vida comunitaria,

y que refleja en cierta

manera los conceptos sobre los que se construye este imaginario urbano

de lo rural:

tranquilidad, ecología y privacidad. Y que en ocasiones,

paradójicamente se define desde

postulados conservacionistas medio ambientales, como diría Lins

Ribeiro, desde el

concepto central de el gran metarrelato utópico del

ambientalismo (Lins 1991:84).

El proyecto

institucional por su parte propone una

gestión que obliga a la redefinición de la

apropiación simbólica del territorio en clave de sostenibilidad,

poniendo en cierta medida

restricciones a la residencialidad sin control, pero también en muchas

ocasiones obviando

la participación de la población local en la confección de las

políticas de gestión y

mostrando poca sensibilidad respecto de las lógicas tradicionales sobre

los que se ha

configurado el paisaje rural durante siglos, y que se han caracterizado

por ser

perfectamente sostenibles.

El concepto

de territorio en definitiva oscila entre dos

polos: 1) uno en el que aparece como

contenedor de un patrimonio del pasado con interés ecológico y

museístico; (bajo la

amenaza de vaciado de su realidad y de convertirse en un museo

mostrable); y 2) otro que

concibe el territorio como soporte vivo en el que sea posible elaborar

simbólicas y sentidos

para vivir, lugar en definitiva, y en el que lo rural siga teniendo su

dimensión no

domesticada real, y no sea un simulacro paisajístico.

A la hora

de ver los diferentes conflictos que se han

originado con el proyecto de

sostenibilidad y las distintas lógicas en conflicto que desde una

perspectiva cultural

subyacen en las diferentes representaciones del territorio, acudí a la

revisión documental de

las alegaciones que en su día se interpusieron al Plan Rector de Uso y

Gestión de la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Las

alegaciones al PRUG de Urdaibai, el

sistema troncal y la iniciativa de Babeztu

Bizitza

El trabajo

de documentación en los archivos del

patronato de Urdaibai se centró en el

análisis del Informe para la contestación de las alegaciones

interpuestas al Plan Rector de

Uso y Gestión (PRUG), buscando qué cuestiones eran objeto de alegación;

qué tipo de

conflictos se plantearon; desde que sectores; buscando los conflictos

que hablaban de

distintas formas de entender el territorio y que enfrentaban y

enfrentan las lógicas que

subyacen en la legislación al respecto, con los usos y lógicas

consuetudinarios del mundo

rural.

Las

alegaciones

(9),

respondían por un lado a aspectos de carácter general: 1) respecto del

procedimiento (insuficiencia en los plazos de exposición pública, no

participación de la

población local en la redacción); 2) respecto del contenido

(calificación de las áreas y las

normativas de uso); 3) respecto del desarrollo (tratamiento del turismo

masivo, residuos,

saneamiento, creación de departamentos municipales de información al agricultor-baserritarra).

Por otro

lado, las alegaciones presentadas por

particulares y asociaciones se centraban

básicamente en cuestiones como: 1) regulación del suelo urbano; 2)

servidumbres de paso;

3) trazado de carreteras y sistema viario; 4) calificación de terrenos;

5) calificación de

edificaciones como patrimonio histórico cultural; 6) modificación del

tamaño requerido

para parcelas destinadas a la explotación agraria; 7) formulación de un

sistema de

troncalidad respecto a los caseríos y criterios tradicionales

utilizados en el caserío vasco; 8)

control del turismo masivo estival, de obras impactantes y de gestión

forestal; 9)

insuficiencia en los plazos de exposición pública; 10) no participación

de la población local

en la redacción.

Una de las

cuestiones que aparece recurrentemente en la

revisión documental del informe

para la contestación de las alegaciones interpuestas y que es

ilustrativa respecto de las

inquietudes que el Plan rector creó entre los agricultores y vecinos de

Urdaibai, es la

referente a las superficies mínimas exigidas para la construcción en

explotaciones

agrarias

(10). En

opinión de algunos vecinos y asociaciones, la establecida en el Plan no

aseguraba la vinculación a la explotación, obligando a la población a

vivir en núcleos

urbanos o ciudades apartados de la explotación y produciendo por tanto

cierta

deslocalización. Hay que decir que la mayoría de las explotaciones son

de pequeños

productores o familiares que básicamente, venden sus productos

directamente al

consumidor a través de mercados locales. Se argumenta en dichas

alegaciones que esta

norma del Plan no fomenta el mantenimiento de las explotaciones

agrarias.

Paradójicamente,

como solución propuesta desde el Plan

Rector, se intentará mantener los

criterios tradicionales utilizados por el caserío vasco en

sus asentamientos aislados. Esta

es la base para la definición de las parcelas mínimas.

Junto al

problema de la parcelación agraria mínima, otra

de las alegaciones más recurrentes

en el informe, y a juicio de este investigador más interesante, es la

referente a la formulación de un sistema de troncalidad respecto a

los

caseríos o 'baserris'. En algunos

casos formulada como solicitud de inclusión del régimen de

troncalidad a favor de

familiares directos continuadores de la actividad

agropecuaria

(11).

Todas las

alegaciones presentadas en este sentido

relativas a la contemplación del régimen

de troncalidad no son aceptadas por la comisión que diseñó el PRUG, en

base

principalmente a que el régimen de usos y normativa

establecida tendente al logro de los

objetivos de la ley 5/1989 se basan en criterios y parámetros objetivos

(parcelas mínimas,

explotación agrícola) que quedarían desvirtuados con la introducción de

este sistema,

suponiendo la troncalidad una merma del principio de igualdad,

a pesar de que como

hemos visto uno de los criterios a seguir en el desarrollo del plan es

el de mantener los

criterios tradicionales utilizados por el caserío vasco en

sus asentamientos aislados.

El régimen

de troncalidad tradicional (también llamado ley

del caserío tradicional) es un

elemento que pertenece a la lógica linajera medieval, que pasó a

sustituir su principio

regulador linajero basado en la consanguinidad (ius sanguinis),

por un principio de

solidaridad en base a la territorialidad (ius solis),

en base a la casa-solar. De esta forma el

grupo doméstico que habita el caserío (baserri)

tradicional, transmite los bienes

unilinealmente formando generaciones que permanecen y pertenecen a un

linaje-solar. El

sociólogo francés F. Le Play (1871) ya catalogó el régimen familiar

tradicional vasco como

un ejemplo de famille souche, stem

family o familia troncal. Hay también discrepancias al

respecto como la que plantea el antropólogo W. Douglass (1973)

argumentando que es un

sistema aplicable a la categoría del grupo doméstico o etxekoak (los

de casa) y no así a la

de familia (familiakoak)

(12).

La pauta

cultural de la troncalidad se resume en esa

transmisión integral indivisa del

patrimonio con el fin de que la casa (que no la familia) se perpetúe,

posible gracias a la

libertad de testar que se recoge en el derecho consuetudinario a través

de la libre

designación de un único heredero y a la posibilidad de apartamiento de

los demás

herederos. Las características del territorio, mas bien reducido y

escaso en recursos

sometido a una alta demografía han hecho que para mantener el

patrimonio sea

indispensable evitar la sucesiva partición intra e intergeneracional.

La libre designación de

heredero único ligada a la indivisión del patrimonio establecía una

desigualdad patente

entre el heredero o mayorazgo y el resto de hermanos apartados o

segundones, propia de

sociedades en las que el interés del grupo (en este caso de la casa

como institución social)

prevalece sobre los intereses y derechos del individuo, (de ahí los

conflictos que provocó la

revolución francesa en el país vasco-francés otorgando igualdad a todos

los hermanos)

(13).

Se podría

hablar de un determinismo histórico

bidireccional entre el paisaje y el sistema

troncal, pues por un lado las características del territorio han

determinado esta pauta de

estructuración familiar y división de la propiedad. Durante siglos el

aprovechamiento del

territorio se ha realizado en base a esa lógica consuetudinaria, que ha

tenido una incidencia

determinante en la configuración del paisaje rural tal y como lo

conocemos en la

actualidad, y por tanto en la percepción del territorio y como no,

también en la forma de

pensar de sus habitadores. Además de tener un lado eminentemente

pragmático, encierra en

si una forma concreta de pensar y representar el territorio y la

propiedad. El paisaje es en

definitiva, producto de esa interacción continuada durante siglos del

hombre con los

animales (fauna), la flora y el medio. Y ha sido, la casa, el baserri

o etxe, a través de su

lógica troncal, el elemento organizador del terrazgo, la célula del

paisaje agrario (García

Fernández 1975; Goikoetxe, 1991).

Además este

sistema de herencias y la lógica territorial

a la que responde ha sido el garante

de la permanencia en el territorio, de la sucesión y de la vinculación

continuada con toda

una cadena de antepasados. Sobre esta idea de continuidad en el tiempo

se construye la

noción de pertenencia al territorio. Ligadas a esta lógica van toda una

serie de cuestiones

que hablan de la transmisión de la continuidad con un pasado; y de una

identidad social

heredada e inscrita a un espacio.

En este

sentido, es interesante matizar que tal y como

plantean algunos autores (Ramos

2004, Phelan, Zampagna y Markey 1992; González y Gómez Benito 2002) el

término

herencia, se refiere específicamente a las normas de traspaso del valor

de la propiedad,

mientras que el término sucesión hace referencia a la transferencia en

el control de la

explotación.

Esta

practica consuetudinaria que permite el traspaso de

la herencia de cualquier tipo de

bienes a un único heredero se basa en la norma Foral de Fuero de

Vizcaya que rige en toda

la provincia vizcaína, concretamente en la llamada Tierra Llana formada

por los municipios

con rango administrativo de anteiglesia y en los municipios alaveses de

Llodio y

Aramayona, exceptuando los municipios con rango de villa (Balmaseda,

Bermeo, Bilbao,

Durango, Ermua, Lequeitio, Guernica, Lanestosa, Marquina, Ondárroa,

Ochandiano,

Portugalete, Plencia y Orduña), donde rige el derecho común o Código

Civil.

El derecho

foral establece al testador la obligación de

legar a sus familiares directos cuatro

quintos, el 80% de sus posesiones, sin embargo contempla la posibilidad

de apartamiento

que permite al testador entregar toda la parte destinada a los

herederos forzosos a una sola

persona. Por su parte, el derecho civil común que rige en las villas

obliga a legar dos tercios

de los bienes a los herederos legitimarios, es decir, a familiares

directos. El primer tercio de

la herencia (legítima estricta) correspondería a hijos, nietos o en su

defecto a los padres. El

segundo, denominado "de mejora", corresponde también a ellos, pero no

obligatoriamente

para todos. El resto es de libre disposición, la única parte que uno

puede legar a quien

quiera, bien al cónyuge, a un amigo, a una institución. La posibilidad

de apartamiento es

bastante compleja, ya que el Código Civil establece cuestiones tan

remotas como el

atentado contra la vida.

Por otro

lado el Fuero de Ayala que rige en los

municipios alaveses de Amurrio, Arceniega

Oquendo concede al testador la facultad de escoger libremente como

heredero a una sola

persona miembro o no de la familia. Al igual que la Vieja ley de

Vizcaya, el Fuero de

Ayala evita la repartición de la unidad de la explotación (Uriarte

1999), con la matización

de que el de Ayala permite que el sucesor o heredero no sea un familiar.

Ante la

falta de sucesores en muchas de las

explotaciones del País Vasco, la norma común

de igualdad de la herencia prevista en el código civil ha terminado por

imponerse a la

práctica consuetudinaria de traspasar la explotación a un único

heredero (Alberdi

2001:276).

En la

actualidad, a impulsos de la crisis del sector, de

la falta de relevo generacional y de

las nuevas formas familiares que configuran el grupo doméstico del

baserri surge la

iniciativa planteada por el colectivo vinculado a la vida rural Babeztu

Bizitza, colectivo de

carácter ecologista afincado en Urdaibai, que defiende la protección de

la naturaleza y el

medio rural, y que en la actualidad está enfrascado en la supresión de

la división de las

herencias forzosas a familiares directos en los documentos de últimas

voluntades y al

establecimiento de la libertad a la hora de testar.

Este

colectivo ha propuesto al Gobierno vasco

(competencia en esta cuestión), al Gobierno

central, al Ararteko (Defensor del pueblo vasco)

y a la Academia Vasca de Derecho, el

estudio de una reforma del Código Civil, que cambie una legislación

basada en costumbres

ancestrales y arcaicas concebidas para que los caseríos se

quedaran siempre en una

familia. A su juicio, el hecho de no poder disponer de los bienes de

uno con plena libertad

atenta contra derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad ante

la Ley. El Fuero

ayalés reivindicado en esta iniciativa como modelo a implantar en el

resto de la comunidad

autónoma, establece que sus residentes "podrán disponer libremente por

testamento, manda

o donación a título universal o particular, apartando a sus herederos

forzosos con poco o

mucho, como quisiesen o a bien tuviesen". Babeztu Bizitza apuesta por

extender el modelo

ayalés a toda Álava y a todo el País Vasco para acabar con lo que

consideran una

discriminación. La iniciativa ya cuenta con el apoyo de

cuatro ayuntamientos vizcaínos;

Busturia y Cortézubi, en Urdaibai, y Yurreta y Trucios, y esperan que

se sumen los

alaveses y los guipuzcoanos

Como

conclusión

Con la

crisis de la agricultura tradicional en los años

sesenta y el vaciamiento de población

agraria que supuso la emigración de las explotaciones para trabajar en

la industria, la

igualdad de los derechos sucesorios se generalizó. La aplicación de

estas normas, la

prioridad del criterio igualitario en el reparto de la herencia de la

explotación, frente al

criterio del merito (González y Gómez Benito 2002) tuvo importantes

repercusiones sobre

la continuidad de la explotación familiar, porque la división de la

explotación implicaba el

riesgo de ruptura y destrucción de la viabilidad del negocio (Reid

1974: 54).

La práctica

del reparto igualitario, trajo consigo una

serie de problemas que inciden de

manera determinante en la decisión de los jóvenes de permanecer en la

explotación agraria

familiar o abandonarla: 1) disminuye el tamaño de la explotación, pues

su fraccionamiento

las hace menos rentables económicamente (Alberdi 2001: 274-280); 2) el

uso que los

heredero no vinculados al proyecto agrario hacen con las partes que

heredan, bien en

prácticas especulativas vendiéndoselas a altos precio a grandes

propietarios (con lo que el

precio de la tierra aumenta, González 1990: 42; Arnal e Iturritza 1990:

174-175) o bien

estableciendo su segunda residencia para disponer de la tierra familiar

para su tiempo de

ocio (Alberdi 2001: 276); 3) el potencial sucesor se ve forzado a

comprar las partes del

resto de los herederos con su consiguiente endeudamiento (ENHE 1999:

5); 4) las tensiones

entre los miembros de la familia que viven fuera y no han aportado nada

a la explotación

desde que emigraron y los que han trabajado como ayuda familiar (Comas

d'Argemir y

Contreras 1985: 59).

En la

actualidad, desde una perspectiva socio-económica

el sector agrario sufre profundas

transformaciones. El espacio rural va quedando fuera de los centros

económicos, de poder,

de servicios, de porvenir; no existe el relevo generacional. Se termina

imponiendo el

criterio de "rentabilidad" como fundamental para el desarrollo y el de

"eficiencia" como

elemento prioritario. Los aprovechamientos del suelo agrícola

utilizable se extensifican

hasta reducirse progresivamente; y las actividades complementarias

(agroturismo,

restauración, patrimonio etnográfico...) se convierten en sustitutivas.

La base territorial del

caserío se divide en unidades aún más pequeñas, dejando de ser el medio

de supervivencia

del grupo doméstico y el mayorazgo pierde así su función. El

territorio, en definitiva se

vacía de sus elementos hasta hace muy poco más dinamizadores, las

formas de religación

social tradicionales se han perdido en la memoria (religioso-simbólicas

y políticas:

concejos vecinales, reuniones o batzarrak,

trabajos comunitarios o auzolanak) o se

recuperan desde otras lógicas.

No

obstante, el caserío o baserri,

despojado en muchos casos del carácter de "casa o etxe",

ha sido y sigue en ocasiones apareciendo como elemento clave, ya que ha

actuado como eje

integrador y organizador del paisaje, a la vez que como mantenedor de

"costumbres",

"tradiciones" y sobre todo, baluarte y motor de las relaciones de

vecindad y de un modelo

concreto y especial de organización social en el que han penetrado los

esquemas

individualistas de la sociedad moderna.

El

conflicto se plantea a la hora de conjugar las formas

tradicionales, que son las que han

configurado el paisaje y el territorio y que priorizaban el grupo

frente al individuo, con el

desarrollo sostenible que se plantea desde la modernidad y que entre

sus prioridades

plantea la defensa de lo derechos fundamentales del individuo además de

velar

invariablemente, y muchas veces paradójicamente, por el respeto y el

intento de

recuperación de las formas tradicionales de gestión del mundo rural y

la preservación del

paisaje desde una perspectiva conservacionista. Resolver esta paradoja

que se plantea en el

tránsito hacia la sostenibilidad, implica tener en cuenta las lógicas

de apropiación que

subyacen en la configuración del paisaje tal y como lo conocemos.

Las nuevas

formas de vida rural (ruralidades

emergentes), las nuevas formas de

productividad agrícola y las nuevas formas de organización doméstica

(nuevos grupos

domésticos, nuevas formas familiares, parejas no reconocidas

legalmente, parejas

homosexuales, etc. ) que han surgido en las últimas décadas en las

sociedades occidentales,

así como las respectivas legislaciones que regulan sus derechos, entran

en directa

incongruencia con los derechos consuetudinarios, que dejan en desamparo

los derechos de

los individuos en muchos de estos casos.

El concepto

de caserío manejado desde esta perspectiva

es sustancialmente diferente al

concepto troncal tradicional y responde a una lógica de apropiación del

territorio diferente,

quizá hasta ahora más propia de dinámicas urbanas, pero cada vez con

más presencia en el

locus rural y que elimina de la ecuación el principio regulador de la

consanguinidad que

primaba mantener la propiedad en la familia.

Sin

embargo, esta iniciativa para la supresión de las

herencias forzosas a familiares

directos, aun siendo impulsada desde lógicas de igualdad, entronca con

el derecho

consuetudinario a través del Fuero de Ayala y se presenta como un

mecanismo útil para la

sostenibilidad del proyecto agrícola. En este sentido, ya en 1999 se

introdujeron una serie

de cambios en la normativa legal en el territorio de Guipúzcoa

(Ley3/1999), a favor de un

único heredero de la explotación familiar (EHNE 1999; Ramos 2004). La

iniciativa, al

igual que la propuesta por Babestu Bizitza puede paliar de alguna forma

la problemática de

la agricultura familiar que conlleva el reparto de la herencia

anteriormente descrito, y

contribuir decisivamente en su sostenibilidad.

Notas

1.

De donde

deriva justicia y que presenta distintas variantes: Jus

gentium o derecho popular; jus civitatis

o

derecho de vecindad; jus sanguinis o derecho de

herencia por consanguinidad; jus solis o derecho

a adquirir

nacionalidad por nacimiento en suelo patrio.

2.

Coordenadas

43º 12' y 43º 28' latitud norte y 2º 33'W y 2º 46'W longitud. Datos

tomados de la página web

de Urdaibaiko Galtzagorriak.

3.

Ley 5/1989 de

6 de julio de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de

Urdaibai.

4.

Decreto

242/1993, de 3 de agosto.

5.

Decreto

258/1998, de 29 de septiembre.

6.

Según se

recoge en la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la

Biosfera de Urdaibai. 5/1989, de 6

de Julio de 1989, el Patronato de la Reserva de la Biosfera de

Urdaibai, adscrito al órgano ambiental del

Gobierno Vasco esta compuesto por los siguientes miembros:

1) un

representante del Parlamento Vasco; 2) cuatro

representantes de la Administración de la Comunidad

Autónoma del País Vasco; 3) tres representantes de la Diputación Foral

de Vizcaya; 4) tres representantes de

los Ayuntamientos afectados; 5) un representante de la Administración

del Estado; 6) un representante de la

Universidad del País Vasco; 7) un representante del programa Hombre y

Biosfera de la Unesco; 8) un

representante de las asociaciones ecologistas y conservacionistas del

ámbito de la Reserva; 9) dos

representantes de asociaciones de Euskadi con una trayectoria

acreditada en el estudio y protección del medio

ambiente; 10) el Director conservador de la Reserva.

7.

Página web de Urdaibaiko Galtzagorriak,

grupo de

voluntarios que trabajan en la recuperación del

patrimonio cultural y biológico en Urdaibai.

8.

Memoria de

investigación correspondiente a los trabajos realizados durante el año

2004, presentado por el

Equipo de Investigación Aquitania-Euskadi de Eusko Ikaskuntza, bajo el

epígrafe: El derecho y la

organización de espacios en el País Vasco. Influencia del derecho de

propiedad sobre el paisaje. Rubio-Ardanaz J. A. et

al.

9.

Agentes que

presentaron las alegaciones: Particulares, asociaciones,

administraciones públicas,

ayuntamientos y partidos políticos. Propietarios particulares,

Asociaciones de vecinos, Astilleros de Murueta,

Sindicato agrario EHNE (Euskal Herriko Nekazal Elkartea), Grupo de

estudios del Patrimonio de

Busturialdea, Vecinos de Ajánguiz, de Busturia, de Bermeo, Taller de

Ecología de Guernica, Propietarios de

explotaciones agrarias, Itsas Mamitxuak,

Asociación de Caza y Pesca.

10. Ver,

Informe para la contestación de las alegaciones interpuestas al Plan

Rector de Uso y Gestión de la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Nº reg. 415; 421, 515, 535, entre

otras.

11. Alegación

muy reiterada por particulares y ayuntamientos, por ejemplo el de

Nabarniz, nº reg. 460, 564,

entre otras.

12. Con la

matización de que en el grupo doméstico había también no consanguineos (morroiak).

Para

profundizar en el sistema troncal tradicional vasco desde un punto de

vista cultural remito al lector a las

siguientes referencias Douglass 1973, Arpal 1979, Homobono 1991.

13. Descritos

con todo detalle en Lhande. P. 1975, En torno al hogar vasco.

Concretamente a raíz de la ley

dictada por la Convención el 7 de marzo de 1793. El año dos de la

Republica Francesa se suprime la libertad

de testar, para colocar a todos los herederos en igualdad de

condiciones. Este autor refleja las diferentes

estrategias que se utilizaban en Iparralde para hacer frente a la nueva

legislación impuesta por la revolución y

mantener la unidad de la casa. Telesforo de Aranzadi en su Etnologia

vasca (1975:124), también refiere una

acomodación de los legisladores en este sentido en el valle de Aosta

(Italia).

Bibliografía

Alberdi, J. C.

2001 De caserío agrícola a vivienda rural: La evolución de la función agraria en la comarca de Donostia-San Sebastián. Vitoria, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

2001 De caserío agrícola a vivienda rural: La evolución de la función agraria en la comarca de Donostia-San Sebastián. Vitoria, Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Aranzadi, Telesforo

1975 Etnologia vasca, nº 106. Donostia, Ed. Auñamendi.

1975 Etnologia vasca, nº 106. Donostia, Ed. Auñamendi.

Arnal, E. (y C. Iturritza)

1990 Problemática y expectativas de la juventud rural en Álava. Vitoria, Gobierno Vasco.

1990 Problemática y expectativas de la juventud rural en Álava. Vitoria, Gobierno Vasco.

Arpal, Jesús

1979 La sociedad tradicional en el País Vasco. Donostia, Itxaropena.

1979 La sociedad tradicional en el País Vasco. Donostia, Itxaropena.

Asunción, Rosa de la

2005 Estado de opinión de la población que habita la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Vitoria, Zero Tailer Soziologikoa / Publicaciones del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

2005 Estado de opinión de la población que habita la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Vitoria, Zero Tailer Soziologikoa / Publicaciones del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Bailly, A. S. (coord.)

1984 Les concepts de la geographie humaine. París, Ed. Masson.

1984 Les concepts de la geographie humaine. París, Ed. Masson.

Bonnemaison, Joachim

1981 "Voyage autour du territoire", L'Espace Géographique, nº 4: 249-262.

1981 "Voyage autour du territoire", L'Espace Géographique, nº 4: 249-262.

Bonte, Pierre (y Michel Izard)

1996 Diccionario Akal de etnología y antropología. Madrid, Akal.

1996 Diccionario Akal de etnología y antropología. Madrid, Akal.

Comas d'Argemir, Dolors (y Jesús

Contreras)

1985 "El proceso de cambio social", Agricultura y Sociedad, 55 (suplemento), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1985 "El proceso de cambio social", Agricultura y Sociedad, 55 (suplemento), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Descola, Philippe (y Gisli

Palsson) (eds.)

1996 Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas. México, Siglo XXI.

1996 Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas. México, Siglo XXI.

Di Meo, Guy

2000 Géographie sociale et territoires. Paris, Nathan.

2000 Géographie sociale et territoires. Paris, Nathan.

Douglass, William. A.

1973 Muerte en Murélaga. Barcelona, Barral:

1973 Muerte en Murélaga. Barcelona, Barral:

EHNE Sindicato Agrario

1999 "La agricultura familiar sin sucesión. Herencia, Sucesión y trasmisión de la explotación. Se reconoce el derecho histórico a legar el caserío a un solo heredero en Gipuzkoa", Ardatza, nº 26, junio 1999, Vitoria.

1999 "La agricultura familiar sin sucesión. Herencia, Sucesión y trasmisión de la explotación. Se reconoce el derecho histórico a legar el caserío a un solo heredero en Gipuzkoa", Ardatza, nº 26, junio 1999, Vitoria.

Eusko Ikaskuntza

2005 El derecho y la organización de espacios en el País Vasco. Influencia del derecho de propiedad sobre el paisaje. Memoria de investigación correspondiente a los trabajos realizados durante el año 2004. Presentado por el Equipo de Investigación Aquitania-Euskadi. Eusko Ikaskuntza. Donostia.

2005 El derecho y la organización de espacios en el País Vasco. Influencia del derecho de propiedad sobre el paisaje. Memoria de investigación correspondiente a los trabajos realizados durante el año 2004. Presentado por el Equipo de Investigación Aquitania-Euskadi. Eusko Ikaskuntza. Donostia.

Fernández de Larrinoa, Kepa (ed.)

2000 La administración de los paisajes: desarrollo e impacto social. Vitoria, Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad del País Vasco.

2000 La administración de los paisajes: desarrollo e impacto social. Vitoria, Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad del País Vasco.

García, José Luis

1976 Antropología del territorio. Madrid, Taller Ediciones JB.

1976 Antropología del territorio. Madrid, Taller Ediciones JB.

García Fernández, Jesús

1975 "El caserío como elemento integrador del paisaje agrario en el País Vasco", en Organización del espacio y economía rural en la España atlántica. Madrid, Siglo XXI.

1975 "El caserío como elemento integrador del paisaje agrario en el País Vasco", en Organización del espacio y economía rural en la España atlántica. Madrid, Siglo XXI.

Geertz, Clifford

2003 La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa.

2003 La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa.

Gimenez, Gilberto

2001 "Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas", Alteridades, 22, México, UAM: 5-14.

2001 "Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas", Alteridades, 22, México, UAM: 5-14.

Goikoetxea López, Imanol

1991 "El caserío vasco una unidad socio-económica organizadora del territorio rural vasco atlántico", Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 13, 1991: 101-123.

1991 "El caserío vasco una unidad socio-económica organizadora del territorio rural vasco atlántico", Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 13, 1991: 101-123.

Gomez Benito C. (y J. J.

González)

2002 Agricultura y sociedad en el cambio de siglo. Madrid, McGraw-Hill.

2002 Agricultura y sociedad en el cambio de siglo. Madrid, McGraw-Hill.

González, J. J.

1990 "La incorporación de los jóvenes a la agricultura", Revista de Estudios Agro-sociales, 154, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1990 "La incorporación de los jóvenes a la agricultura", Revista de Estudios Agro-sociales, 154, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Homobono, Jose Ignacio

1991 "Ámbitos culturales, sociabilidad y grupo doméstico en el País Vasco", Revista de Antropología Social, nº 0, Madrid, Editorial Universidad Complutense: 83-114.

1991 "Ámbitos culturales, sociabilidad y grupo doméstico en el País Vasco", Revista de Antropología Social, nº 0, Madrid, Editorial Universidad Complutense: 83-114.

Hirsch, Eric (y M. O'Halon)

(eds.)

1995 The anthropology of landscape. Perspectives on places and space. Nueva York, Oxford Univesity Press.

1995 The anthropology of landscape. Perspectives on places and space. Nueva York, Oxford Univesity Press.

Ingold, T.

2000 The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London, Routledge.

2000 The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London, Routledge.

Jollivet, Marcel

1989 "Societés nationales, societés locales et utilisation de l'espace", Meridies, 9/10: 89-100.

1989 "Societés nationales, societés locales et utilisation de l'espace", Meridies, 9/10: 89-100.

Jollivet, M. (y H. Mendras)

(eds.)

1971 Les collectivités rurales françaises. Étude comparative de changement social. Paris, Armand Colin.

1971 Les collectivités rurales françaises. Étude comparative de changement social. Paris, Armand Colin.

Le Play, F.

1871 L'organisation de la famille selon le vrai modéle signalé par l'histoire de toutes les races el de tous les temps. París, Tequi.

1871 L'organisation de la famille selon le vrai modéle signalé par l'histoire de toutes les races el de tous les temps. París, Tequi.

Lhande Heguy, Pierre

1975 En torno al hogar vasco. Donostia, Auñamendi.

1975 En torno al hogar vasco. Donostia, Auñamendi.

Lins Ribeiro, Gustavo

1991 "Ambientalismo e desenvolvimento sustentado. Nova ideología/utopia do desenvolvimento", Revista de Antropología, Universidad de Sâo Paulo.

1991 "Ambientalismo e desenvolvimento sustentado. Nova ideología/utopia do desenvolvimento", Revista de Antropología, Universidad de Sâo Paulo.

Lloyd, Lord

1971 Introduction to Jurisprudence. Londres, Stevens and Son.

1971 Introduction to Jurisprudence. Londres, Stevens and Son.

Malinowski, Bronislaw

1982 Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona, Ariel.

1982 Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona, Ariel.

Martinez Montoya, Josetxu

2002 La identidad reconstruida. Espacios y sociabilidades emergentes en la ruralidad alavesa. Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

2002 La identidad reconstruida. Espacios y sociabilidades emergentes en la ruralidad alavesa. Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Murdoch, J.

2006 Post-structuralist Geography. A Guide to Relational Space. London, Sage.

2006 Post-structuralist Geography. A Guide to Relational Space. London, Sage.

Phelan, J. F. (A. Zampagna y A.

Markey)

1992 A study of agricultural land transfer in the Republic of Ireland. Dublin, University College Dublin,

1992 A study of agricultural land transfer in the Republic of Ireland. Dublin, University College Dublin,

Raffestin, Claude

1980 Pour une géographie du pourvoir. París, Librairies Techniques.

1980 Pour une géographie du pourvoir. París, Librairies Techniques.

Ramos Truchero, Guadalupe

2004 "Un acercamiento teórico a los efectos del sistema de sucesión en la incorporación de los jóvenes a la agricultura vasca", en VI Congreso Vasco de Sociología. Sociología Rural y del Sistema Alimentario. Bilbao.

2004 "Un acercamiento teórico a los efectos del sistema de sucesión en la incorporación de los jóvenes a la agricultura vasca", en VI Congreso Vasco de Sociología. Sociología Rural y del Sistema Alimentario. Bilbao.

Reid, I.

1974 "Legal and economic aspects of the future of the family farm and its role in the rural areas", en The future of the family farm in Europe. Center for European agricultural studies, Wye College, London, University of London.

1974 "Legal and economic aspects of the future of the family farm and its role in the rural areas", en The future of the family farm in Europe. Center for European agricultural studies, Wye College, London, University of London.

Uriarte, M.

1999 "El derecho foral alavés", Euskonews & Media, 32.

http://suse00.su.ehu.es/euskonews/0032zbk/frelkar.htm

1999 "El derecho foral alavés", Euskonews & Media, 32.

http://suse00.su.ehu.es/euskonews/0032zbk/frelkar.htm

Urremendi...

2008 Urremendi. Revista gratuita de Busturialdea /Busturialdeko doako aldizkaria, nº 11, 5.

2008 Urremendi. Revista gratuita de Busturialdea /Busturialdeko doako aldizkaria, nº 11, 5.

Valle, Teresa del

2000 "Procesos de la memoria: cronotropos genéricos", Perspectivas feministas desde la antropologia social. Barcelona, Ariel.

2000 "Procesos de la memoria: cronotropos genéricos", Perspectivas feministas desde la antropologia social. Barcelona, Ariel.

Whatmore, S.

2002 Hybrid Geographies. Natures, cultures, spaces. London, Sage.

2002 Hybrid Geographies. Natures, cultures, spaces. London, Sage.

Normativa específica

- Ley de Protección y

Ordenación de Urdaibai.

Ley del Gobierno Vasco del 5/1989 de 6 de

julio.

- Plan Rector de Uso y

Gestión

(PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Decreto

242/1993, de 3 de agosto.

- Programa de Armonización

y Desarrollo de

las Actividades Socioeconómicas (PADAS):

Agenda Local 21 de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai; 1999,

Vitoria-Gazteiz: Servicio

de Publicaciones del Gobierno Vasco. Decreto 258/1998, de 29 de

septiembre.

- Plan Sectorial de Turismo

de la Reserva de

la Biosfera de Urdaibai, Octubre de 1998:

14-29.

- Informe para la

contestación de las

alegaciones interpuestas al Plan Rector de Uso y

Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Literatura

gris del Patronato de la

Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gobierno Vasco. Departamento de

Urbanismo,

Vivienda y Medio Ambiente. Vitoria-Gazteiz.

|

Comentarios

Publicar un comentario

Que para que una publicación tenga legitimidad estén seguros que publicaremos los comentarios, rectificaciones, respuestas y criticas que estén escritas con respeto a las normas de cortesía habituales, aunque sean contrarios a nuestra linea de pensamiento o a alguno de nuestros colaboradores.

Por lo contrario, en caso de que se lleguen a nuestro Blogg esos comentarios ilícitos o falsedades los eliminaremos de oficio en cuanto tengamos conocimiento de los mismos, para evitar del daño que pretende causar el autor de tales comentarios.